С 16 октября 2024 года по 28 июля 2025 года в Государственном историческом музее (ГИМ) на Красной площади работала выставка, коротко названная — «Ленин». Это первая крупная биографическая экспозиция о лидере большевиков за последние тридцать лет. И уже поэтому к ней невозможно не отнестись как к событию.

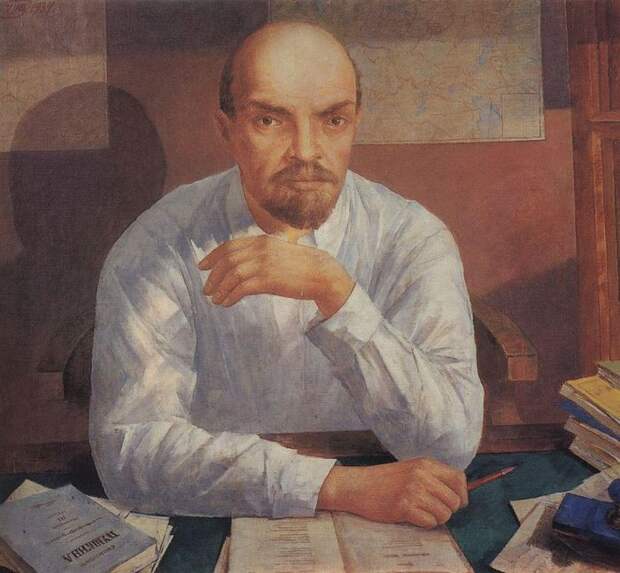

Организатором выставки выступил ГИМ при поддержке Министерства культуры РФ и крупных архивов. Основная идея, как заявляют организаторы, — показать политическую биографию Владимира Ульянова (Ленина) через ключевые события 1917–1924 годов, когда формировалась советская государственность. Из пресс‑релиза следует, что на выставку передали более 200 уникальных предметов из шестнадцати российских музеев и архивов: личные вещи вождя, письма, документы и артефакты эпохи. Зал выставки оформлен в форме пятиконечной звезды. Вводный стенд подчеркивает, что показанная часть биографии охватывает период от октября 1917 года до создания СССР и смерти Ленина. Согласно замыслу организаторов, именно эти годы позволили стране совершить экономический рывок и впоследствии победить фашизм. Экспозиция занимала один зал, разделенный на секции: революционная борьба, эмиграция, создание Советского государства, Гражданская война, новая экономическая политика и последние годы жизни Ленина. Несмотря на компактность, организаторы выставки собрали в разных секциях много интересных экспонатов, имеющих отношение к деятельности Ленина в России. ● Покушение 1918 года — здесь демонстрируется браунинг, из которого эсерка Фанни Каплан стреляла в Ленина (и его пальто со следами пулевых отверстий). Эти предметы напоминают о ранении вождя и последовавшей за покушением мобилизации. ● Кабинет и телеграф — реконструкция рабочего места включает телеграфный аппарат, по которому в годы Гражданской войны отправлялись сотни ленинских телеграмм. Интерактивный терминал позволяет читать подлинные телеграммы и письма. ● Совет обороны — стенд посвящен органу, созданному в ноябре 1918 года, координировавшему мобилизацию. Показаны протоколы заседаний, постановления и фотографии. ● Портреты и бытовые вещи — представлены картина В. Н. Пчелина «Ленин у прямого провода» и другие портреты. Из личных вещей можно увидеть кепку, парик, саквояж эмигранта, венчальные кольца и лампочку, подаренную делегатам VII съезда. Остальные разделы знакомят с письмами Ленина к родным, его проектами декретов и последними записями, звучит аудиозапись одной из речей. Выставка дает возможность увидеть предметы, которые редко покидают фонды музеев. Необходимо отметить, что современному человеку, гражданину России, крайне редко предоставляется возможность увидеть доказательства реального существования человека, чья пылавшая огнем жизнь давно уже превращена в набор мифов. А каждый из этих политических мифов все более отдаляет современное сознание от вихря этой ленинской — подлинной, стремительной и непримиримой в своей нацеленности — живой жизни. Это можно считать сильной стороной события. И нельзя сказать, что ее никто не оценил. Экспонаты, убедительные в своей буквальной предъявленности, не могли не производить впечатление, и они его производили. При этом, несмотря на богатство экспонатов, рецензенты и посетители отмечают серьезные недостатки выставки. Выставке оказалось отведено очень небольшое пространство на верхнем этаже музея, куда трудно попасть людям с ограниченными возможностями. На лифте подняться невозможно, сотрудники музея сами не знали, как туда пройти, при этом указателей практически не было. Экспонаты расположены хаотично, и людям без минимальных знаний о Ленине и периоде интервенции 1918–1920 годов крайне сложно разобраться в том, какова историческая последовательность экспонатов и событий выставки. Кроме того, многие интерактивные терминалы требуют навыков работы с компьютером, иначе часть экспозиции остается недоступной. Еще один недостаток — искусственно драматизированная подсветка. Приглушенный свет и слабые светильники мешают рассмотреть предметы и фотографировать их. Но ведь дело даже не в фотографировании! А в том, чтобы произошла настоящая встреча пришедшего на выставку с предметом — как свидетельством. То есть такая встреча, в момент которой невольно вспоминаешь последнюю фразу известного советского анекдота о найденной записке Ильича: «Феликс, приезжай в Женеву, начинаем всё с начала». Так, может, именно такой встречи и не должен допустить искусственный свет, который превращает всё почти в увеселение и отодвигает человека от острого чувства реальности находящихся перед ним свидетельств? Кроме этого, заявленная биографичность на выставке тоже оказалась ограничена: о детстве, семье и молодых годах Ленина почти не говорится, «человеческая» сторона появляется только в финальном «аппендиксе» о его болезни и смерти. Таким образом, на выставке отсутствуют именно те изображения основателя советского государства, на которых видна его созревающая в юности сила и позднее вся знаменитая идейная заразительность этой необыкновенной личности. Наконец, логика истории на выставке порождала впечатление, будто Ленин вручную держал страну на плечах, почти в одиночку побеждая противников. Тут чувствуется определенное лукавство. Ведь в определенном, метафизическом, смысле это правда. Но как-то совсем за кадром оказался тот факт, что к концу 1918 года Красная армия стала по существу рабоче‑крестьянской. И шла к победе именно она. В Красной армии служили тысячи офицеров бывшей царской армии, рабочие и крестьяне. Основная их масса были добровольцами. Массовые мобилизации 1919 года вели на фронт сотни тысяч коммунистов, комсомольцев и беспартийных, не желавших возвращения помещичьей власти. Таким образом, в картине сворачивается именно то, что и вызывало страх политических противников страны — достигнутая глубокая взаимосвязь лидера с народом. О соратниках Ленина — Сталине и Троцком, Дзержинском и Свердлове, Калинине и многих других, а также о широкой поддержке Советской власти на выставке почти не говорится. Как будто все эти люди ничего особенного не значили в жизни Ленина и не были, собственно, ее частью. Но это противоречит всякой реальности — исторической, политической, да и просто человеческой. Получается, что за Лениным не стоял ни народ, ни соратники-революционеры? Может быть, эту мысль нужно донести до посетителя выставки? Но такая картина была бы попросту неправдой. Самым спорным элементом выставки стал раздел «Гражданская война». Стенд подчеркивает, что главная роль Ленина заключалась в обеспечении «политического превосходства Красной Армии». Совет рабочей и крестьянской обороны представлен как «сверхвоенный и сверххозяйственный» орган, превративший страну в единый лагерь. Ленин описывается как человек, готовый применять оружие не только против внешних врагов, но и против мятежных крестьян и рабочих. Финальный вывод раздела — большевики трижды стояли на грани поражения, но удержали власть, «пройдя море крови». В таком изложении весь масштаб Гражданской войны сводится к преступлениям красной стороны, формируя представление о Ленине как о жестоком тиране. А содержание, собственно причины всей накаленности этого противостояния — принципиально исключены из повествования выставки. На стене приведена фраза Ленина: «На все обвинения в Гражданской войне мы говорим: да, мы открыто провозгласили то, чего ни одно правительство провозгласить не могло». Полный текст этой речи, произнесенной на III Всероссийском съезде Советов в январе 1918 года, содержит продолжение: «Первое правительство … может о Гражданской войне говорить открыто … мы ведем войну против эксплуататоров. Чем прямее мы это скажем, тем скорее эта война кончится». Вырванная из контекста цитата создает впечатление, будто Ленин признает развязывание братоубийственной войны, хотя речь шла о борьбе против эксплуататорских классов. Не упомянули организаторы выставки и тот факт, что Гражданская война 1918–1922 годов была многосторонней. Помимо Красной и Белой армий, в ней участвовали анархисты, национальные движения и иностранные интервенты. Этот аспект почти не затрагивается на выставке. Между тем, уже 23 декабря 1917 года Франция и Англия договорились о разделении России на сферы влияния, а в 1918 году британские морские пехотинцы заняли Мурманск, японцы оккупировали Владивосток, чехословацкий корпус поднял мятеж на Транссибе. После поражения Германии страны Антанты открыто заявили, что вторгаются в Россию для борьбы с советским правительством, снабжая оружием и финансами генералов Евгения Миллера, Николая Юденича, Антона Деникина и адмирала Колчака, пропагандистские плакаты которых широко представлены на выставке. Многие части Белой армии вооружались на западные средства. Интервенция сопровождалась военным обучением, кредитами, поставками оружия и политическим давлением. Исследователи отмечают, что внешняя поддержка усилила ожесточение и затянула войну. Опять-таки, невозможно не обратить внимание на то, как сильно все эти обстоятельства напоминают происходящее на Украине в сегодняшнюю эпоху СВО. Но и этот контекст из биографии Ленина предпочли вывести. Но ведь масштаб этой личности был таким, что огромные потоки событий на бескрайних просторах страны оказались частью его личной биографии! И из этой биографии они уже неизымаемы, как ни старайся, хоть целыми институтами. Важно подчеркнуть, что 1918–1920 годы — это прежде всего иностранная интервенция и войны на национальных окраинах, а не только борьба красных и белых. В Гражданской войне участвовали войска Германии, Австро‑Венгрии, Турции, Британской империи, США, Японии, Франции, Румынии, Финляндии, Китая и других стран. Общее число интервентов, включая флоты и тыловые службы, исчислялось несколькими миллионами. По оценкам историков, численность Красной армии к концу 1920 года возросла до 5,4 млн человек, тогда как суммарные силы белых армий не превышали 500 тысяч штыков. Советская Республика мобилизовала такую гигантскую армию потому, что ей противостояли огромные внешние силы и те, через кого они действовали. На юге и западе британские, французские и греческие войска осаждали Одессу, Севастополь, другие порты Черного моря, поддерживая местные правительства. Немецкие части доходили до Грузии. Польская армия вела наступление на Киев и Минск. В Сибири действовали японцы и американцы. Местные белые войска были лишь прикрытием для этих интервенций, поэтому изображать их равным по силе противником является историческим упрощением. Выставка подробно говорит о жестких мерах, применявшихся большевиками, но почти ничего не сообщает о репрессиях их противников. Историки признают, что советская власть прибегала к политике жестких репрессий в ответ на «белый террор»: мятежи и покушения, массовые убийства, погромы и политические репрессии, организованные антибольшевистскими силами. Где это всё? Белый террор включал расправы над коммунистами, евреями и сочувствующими Советской власти. По оценкам, его жертвами стали десятки тысяч человек. Репрессии осуществлялись как официальными военными судами, так и стихийными отрядами казаков и добровольцев. Разгромы крестьянских восстаний на Дону и в Сибири, массовые казни в Севастополе — примеры белого террора, о которых в экспозиции умалчивается. Понимание роли бескомпромиссного ленинского подхода в управлении требует учета общей ситуации. После Октября советское правительство оказалось в кольце фронтов. На западе наступали войска четырнадцати государств, на юге и востоке действовали белогвардейцы, а внутри страны вспыхивали восстания. Совет рабочей и крестьянской обороны централизовал экономику, ввел директивы о мобилизации и преодолении неграмотности. В таких условиях у Советов оставалось мало мирных инструментов, жесткие ответные меры стали реакцией на покушение на Ленина и антисоветские мятежи. Многие историки отмечают, что без них советская власть могла бы пасть, а Россия — оказаться разделенной на сферы влияния. Полноценная картина требует, как минимум, признания ответственности обеих сторон и анализа причин тех или иных действий, а не сведения сложной исторической картины к простому обвинению большевиков. Антибольшевистские плакаты времен Гражданской войны, широко представленные на выставке, создают из Ленина и его сторонников демонических существ, убийц и разрушителей России. Надо сказать, что как экспонаты эти плакаты, безусловно, имеют свою значимость. Потому что хорошо отражают уровень понимания действительности и будущности противниками революции. И если этот уровень подобен тому, что изображено на плакатах, то именно он и привел к их поражению в Гражданской войне. С исторической точки зрения эти плакаты — важные источники, демонстрирующие уровень накала в идеологической войне в 1918–1920 годов. Они являются частью той реальности в которой жил и действовал Владимир Ленин. Нельзя не увидеть пропасть между масштабом личности Ленина и заказчиками этих плакатов, жгучую, рвущуюся наружу ненависть к народу и тем, кто стал его вождями. Такие материалы важно сопровождать контекстом и комментариями. Рассказывать о целях пропаганды, проверять соответствие обвинений фактам, представлять альтернативное мнение и материалы, наглядно его демонстрирующие. Без этого зритель рискует принять агитационные образы за достоверное описание событий. Однако именно способность к комментарию не была сильной стороной данной выставки — как не является она сильной стороной ни одного современного учебника истории в современной России. В финальной части экспозиции, где рассказывается о болезни и смерти Ленина, также не хватает контекста. Из выставочных материалов трудно понять, что уход вождя стал общенациональной трагедией. В январе 1924 траурный поезд в Москве провожали сотни тысяч людей. По свидетельствам очевидцев, на Павелецком вокзале траурный поезд был встречен громадной толпой, а с 23 по 26 января у гроба Ленина прошло до полумиллиона человек. Но это авторы выставки не сочли частью ленинской биографии. Эта всенародная скорбь объясняет создание мавзолея на Красной площади: он возник не только по воле партии, но и по желанию миллионов запомнить и сохранить его. Без упоминания этого фона финальный блок выглядит фрагментарным и не позволяет понять, почему Ленин находил такую поддержку населения. Так именно поддержка поверившего в Ленина населения и изымается теперь из его биографии. Ведь без этой глобальной части жизни Ленина, за которой когда-то, затаив дыхание, следил весь мир, великую революцию можно попробовать выставить переворотом. А любители такого подхода в наше время тоже имеются. Стоит отметить еще раз, что выставка «Ленин» в Государственном историческом музее — важное культурное событие, предоставляющее зрителям возможность увидеть уникальные документы и вещи эпохи революции. Она делает шаг к освобождению образа Ленина как от позднесоветских либеральных мифов, так и от описания вождя в духе советского панегирика. Однако раздел о Гражданской войне и большое количество демонизирующих Ленина белогвардейских плакатов демонстрируют серьезную односторонность. Организаторы фокусируются на «море крови», пролитом большевиками, и вырывают цитаты из контекста, умалчивая о международной интервенции, белом терроре и сложной структуре конфликта. По существу, она отражает как раз ту самую разорванность современного сознания, которая делает невозможной создание единой картины, содержательного комментария, наконец — цельного вывода, заключающего сконцентрированное отношение зрителя к увиденному. А ведь цельность, потерянная современностью — и была одним и ключевых свойств личности Ленина в течение всей его жизни. И эта цельность всегда будет сопротивляться любой попытке превратить ее во фрагменты, а из фрагментов выкинуть лишние. В этом смысле выставка показывает каждому, кто хочет видеть, как из каждого фрагмента, каждого элемента ленинской биографии проглядывает огромное целое всей революционной эпохи. Фрагментация жизненного пути такой цельной личности как Ленин, «отъедание» от его биографии неудобных для кого-то частей и вызывает столь противоречивые чувства по отношению к этой первой за долгие десятилетия выставке. glavno.smi.today

Свежие комментарии